A Ana Biscaia desafiou-me (no Facebook) a publicar as capas dos 10 álbuns que mais influenciaram o meu gosto musical. Fiquei toda feliz e melodiosa com o desafio. Não que eu perceba alguma coisa de música. Não percebo puto. Na adolescência andei na guitarra e odiava o solfejo. Os ditados agoniavam-me. Nunca percebia se aquilo (aquilo, o quê?) ia para baixo ou para cima, não tinha ouvido nenhum. Mas gostava de tocar guitarra e de desenhar claves de sol.

De resto não sou muito eclética, não sigo artistas, não me atualizo. Hoje em dia até ouço pouca música, mas durante a maior parte da minha vida ouvi muito e muito alto e de qualquer maneira: no computador, na rádio, nos auscultadores, nas colunas gigantes que entretanto instalámos na sala. Há canções que sei de cor, há canções que me fazem voar e sonhar, há outras que me tiram o chão e outras que me tiram o céu.

Já fiz várias listas. Numas estava o Nick Cave, noutras estava o Elvis Presley. Mas sinto-me sempre perdida a meio. As lacunas são grandes. Há rock a mais, pop a menos. Então e a bossa nova? A música portuguesa? Simplifiquei a coisa. Escolhi 10 álbuns que transformaram a minha relação com a música, que trouxeram algo novo aos meus ouvidos e ao meu sistema nervoso. Aproveitei para viajar pelas diferentes fases da minha vida. Há revelações que associo à infância e outras à adolescência e outras a esta vida adulta em Bruxelas.

Olho para a minha lista e acho tudo muito previsível e, ao mesmo tempo, inesperado. Como se estivesse a ouvir isto tudo pela primeira vez, embora já conheça bem esta banda sonora.

O meu primeiro ídolo musical foi o Michael Jackson. Eu tinha 9 anos e tudo nesse homem me encantava. O corpo, a voz, os gritos, a coreografia, aquele moon walk, as luvas brancas, a criança que ele tinha sido e que continuava a ser. Cheguei a este Rei do Pop com o álbum Dangerous, em 1991. A escola inteira andava a ouvir esta cassete. E todos os dias havia coreografias novas para o Black Or White.

Na pré-adolescência surgiu na minha vida um álbum que eu conseguia ouvir do princípio ao fim sem interrupções. Era o meu primeiro álbum em língua portuguesa, mas o álbum em si não tinha nada a ver com música portuguesa. Falo do “Viagens” do Pedro Abrunhosa & os Bandemónio. Eu tinha 12 anos e tudo nesse álbum me parecia mais que perfeito. O título (Viagens!), a capa colorida e abstrata, as letras, aquele saxofone capaz de melodias às curvas, a voz insuficiente do Pedro Abrunhosa, aquele jazz meio pop. O que era aquilo? Não sei. Mas era lindo.

O rock propriamente dito apareceu na minha vida com os Dire Straits. Todas as guitarras elétricas e acústicas ganham um novo fôlego nas mãos do Mark Knoffler. No outro dia ouvi uma entrevista com ele, em que ele falava das várias guitarras. Pegava nelas, tocava uns acordes e explicava as diferenças. Havia guitarras que produziam “thicker sounds” ou “thinner sounds”. Sons mais espessos, sons mais finos. Nas palavras dele, “eu quero que a guitarra fale por si”. Caramba, é que falam mesmo.

E música brasileira? Cadê?

Hoje em dia gosto muito de bossa nova e ando numa fase João Gilberto, mas a minha perdição sempre foi o Caetano Veloso. A delicadeza inteligente da voz, da música, das letras. Chamo para aqui o álbum “Prenda Minha” (1998). Já conhecia Caetano Veloso antes, mas este álbum foi o primeiro que eu tive e é um dos álbuns ao vivo que eu mais gosto de ouvir. Ainda hoje.

Já que falei de álbuns ao vivo, não dá para passar por cima do Dave Matthews Band. Lembro-me de o ouvir pela primeira vez. Um rock e uma voz sempre a subir numa mistura de jam session e requinte. Aquele Crash Into Me, numa gravação ao vivo, era ao mesmo tempo natural e intrincado. Tive fases em que só me apetecia ouvir Dave Matthews Band. O meu coração não aguentava mais nada e já não se contentava com menos.

Hoje em dia ouço muito indie rock ou indie pop ou rock alternativo ou lá como se chama. Gosto sobretudo daquele rock mais pausado e melancólico que já não é bem rock. É o quê? Sei lá.

Quando cheguei a Bruxelas passei horas e horas, dias e noites, a ouvir Cat Power. Em 2007 já não comprava álbuns físicos. Tinha um iPod cor de laranja. Foi nele que ouvi obsessivamente The greatest. Não faço ideia quantas vezes ouvi este álbum, mas o iTunes deve saber. Coisa mais linda e solta e triste e delicada e tudo. De vez em quando volto a este álbum e gosto sempre.

Passei muitas horas a escrever ao som de M Ward. Há qualquer coisa no timbre e no ritmo do M Ward que me fazem voar e sonhar. É sempre difícil voltar a esta vida sem asas nem sonho. Gosto de todos os álbuns. Mas ouvi o Wasteland Companion em repeat horas e horas a fio. Na rua, no sofá, na sala, na cama. Muita companhia me fez este Companion em muitas noites de escrita.

Em 2008 a música portuguesa levou uma paulada na cachimónia. Tau! Foi o álbum de estreia dos Deolinda. Chamava-se Canção ao Lado, e não batia nada ao lado. Batia mesmo de frente. Eu ouvia a voz da Ana Bacalhau e as letras do Pedro da Silva Martins, e sentia-me ainda mais portuguesa, ainda mais eu própria.

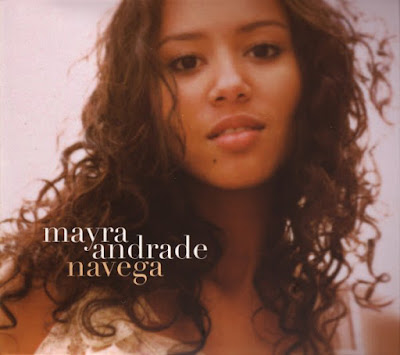

Pouco tempo depois descobri Mayra Andrade. Não me lembro bem como nem onde nem quando. Mas este Navega entrou por mim dentro e nunca mais saiu. A Mayra Andrade poderá ser a única mulher por quem eu e o meu marido nos apaixonámos ao mesmo tempo. Tínhamos bilhetes para o concerto que ela ia dar no Botanique na próxima semana. O vírus meteu-se no meio e já não vamos vê-la nem ouvi-la. Mas ia ser tão bom. Tão bom, tão bom, tão bom.

Há uns três anos tropecei e caí nos Future Islands. Uma palpitação eletrónica à la new wave com uma voz que traz tudo dentro: vigor, cansaço, dor, tristeza e uma catarse feita de resistência e angústia, tudo marcado por urros e grunhidos dentro de cada uma das canções. É preciso ouvir para crer. Ouçam.

Nem acredito. Cheguei ao fim desta lista. Tão bom partilhar. Estou com os ouvidos cheios de som e emoção. Vou ouvir música. Ou então abrir a janela e dar um grito.